Arroz: su lugar en la cocina puertorriqueña

La aportación del negro africano a la gastronomía puertorriqueña

El puertorriqueño promedio come arroz al menos cinco veces a la semana. No es de sorprender que lo consideremos - junto a las habichuelas y al pollo frito - como el plato nacional. Este, me parece, sería un tema de consenso. Tal vez, nos cruzaríamos con algún disidente que proponga un plato nacional alterno. Pero, sin la más mínima duda, el arroz figuraría como elemento cohesivo de cualquier propuesta alternativa. Viene al pensamiento el arroz con gandules de las Navidades o el arroz con pollo de los días en que queremos pasar menos tiempo en la cocina. El debate podría ser corto o prolongado. Pero los puertorriqueños de todas las ideologías se pondrán de acuerdo en ese punto esencial: el arroz es un elemento primordial de la identidad gastronómica puertorriqueña.

En un artículo que se ha vuelto clásico, Magali García Ramis disertaba sobre la manteca que nos une. Sin ánimo contradictorio, diría que la manteca nos une y el arroz nos reúne. Por ello, en medio de un debate, cuando buscamos simplificar un tema que nuestro interlocutor no alcanza a comprender, buscamos un punto medio y brindamos esa explicación que acerca al entendimiento: lo explicamos en arroz y habichuelas porque todos somos expertos catadores de arroz y habichuelas por un lado y, por el otro, porque con el arroz llegamos al meollo de nuestra idiosincrasia.

Taínos, españoles y africanos

Aunque lo hemos elevado al más alto pedestal, la realidad del caso es que el arroz solo representa la dieta de parte de nuestros ancestros. La dieta del indio taíno carecía de arroz. De hecho, no lo conocían en lo absoluto; su dieta incluía maíz, yuca, pescado y aves. No se trata de una cuestión de gusto o de rechazo. Sencillamente, el arroz no existía en el Nuevo Mundo. Se cultivaba en Asia donde comenzaron a domesticarlo hace 3,500 años en lo que hoy llamamos India y China. De ahí, pasó a África y, posteriormente, a Europa.

En España, aunque figuraba en la dieta, ocupaba un papel secundario. Es decir que por vías taína y española el arroz es, en el mejor de los casos, un conocido lejano. Al inicio de la colonización, llegaba en los barcos procedentes de Sevilla como sustento de los recién llegados y en muy pocas cantidades. Si los taínos lo desconocían completamente y los españoles lo usaban con moderación, ¿podríamos postular que la preponderancia del arroz fue una consecuencia de la llegada del esclavo africano? En efecto, el consumo del arroz les permitía a los esclavos subsistir durante la travesía del Atlántico y luego les permitió subsistir en las tierras del Nuevo Mundo.

Los esclavos no llegaron a nuestras costas con las manos vacías. Llegaron con un caudal de destrezas y conocimientos que el esclavista europeo aprovechó al máximo. Dicho caudal no pasó desapercibido y, muy irónicamente, benefició al esclavista europeo ya que el esclavo agricultor y la esclava cocinera cobraba más valor en las subastas. De esta manera, el dominio del cultivo del arroz fue la primera aportación a la cultura puertorriqueña de los esclavos africanos.

Cultivo del arroz

Los humedales del norte y del este de Puerto Rico poseían las características geográficas ideales: son llanuras bien irrigadas por aguas dulce y salada que facilitaban el control de los torrentes y de las inundaciones propicias para el cultivo del arroz. Como todo trabajo de la tierra, era extenuante (i.e. afectaba mucho la espalda baja) e, incluso, peligroso (i.e. las aguas estancadas del arrozal constituían un gran foco de infección). Para sembrar el arroz, transfirieron el conocimiento de sus arrozales mediante el método de boleo y embarre, a saber: se creaba una mezcla de lodo y agua en un barril. Luego, con dicha mezcla, se embarraba el arroz y se adhería al suelo en montones separados. Esto evitaba que los granos del arroz fuesen arrastrados por las escorrentías en días de lluvia.

El arroz tenía tres temporadas anuales y varios factores favorecieron su cultivo:

el conocimiento de los esclavos

las cosechas múltiples durante el año

la aptitud para el almacenaje (i.e. no era perecedero)

su capacidad rendidora (i.e. satisfacía el hambre)

Su cultivo era práctico: una vez sembrado, el esclavo regresaba a los arrozales tan solo durante la cosecha para evitar enfermedades.

Imaginario del arroz

Podemos establecer un vínculo con el arroz a través de la herencia africana. Dicho vínculo se establece para alimentar tanto al esclavo como a la población isleña. Curiosamente, podemos analizar la manera en que cocinamos el arroz para atribuir la influencia cultural definitoria. En efecto, se emplean dos técnicas principales para cocinar el arroz: horizontal y vertical. Los españoles recurren a la primera. Observemos la paella y notaremos que el arroz se vierte sobre el recipiente y se cocina plano sin intervenir hasta que haya concluido el proceso de cocción. Nosotros completamos el mismo proceso. Sin embargo, cuando se ha evaporado la mayor parte del líquido, intervenimos y creamos un montículo elevado (i.e. la manera vertical). Esta manera es un legado directo de las técnicas de cocina africana.

Ambas maneras son igualmente efectivas. La preferencia por una u otra es puramente cultural. Con ambas, somos capaces de cocinar un arroz ideal. Pero, ¿cómo definimos el arroz ideal?

Para los puertorriqueños, el arroz ideal tiene las siguientes características:

limpio y lustroso

suelto y granoso

pieza central y abundante de un servicio de comida

buen sabor

que haga pegao

Este ideal constituye el fruto de muchas generaciones de consumo de arroz. Éstas y otras características existen en diversas culturas en función del lugar que ocupa el arroz en su culinaria. En las culturas asiáticas, por ejemplo, el arroz se consume hace miles de años y cumple varias funciones a la vez. Por ejemplo, es el alimento principal pero, además, funge como herramienta culinaria: pueden usar su arroz apelmazado para recoger los jugos y otros alimentos presentes en el plato. En el caso nuestro, el arroz granoso es la pieza central y abundante que nos permite añadir otros sabores (e.g. el caldo de las habichuelas).

Vale la pena detenerse un momento sobre el “pegao”. A principios de los 80, cuando ni siquiera soñábamos con la revolución tecnológica que atravesamos, una de las estrategias que utilizaban los agentes de inmigración para diferenciar a puertorriqueños y dominicanos era la pregunta menos esperada: ¿cómo le llama usted a lo que se queda “pegao” en el caldero? El boricua diría “pegao”; el dominicano, “concón”. En efecto, esa parte crujiente que se adhiere al caldero es muy valorada en nuestra cultura y en otras culturas arroceras. Cada una le ha nombrado de una manera particular:

Puerto Rico: pegao

República Dominicana: concón

España: soccarat

China: Guo ba

Corea: nurungji

Senegal: xoon

Irán: tahdig

El arroz y la identidad puertorriqueña

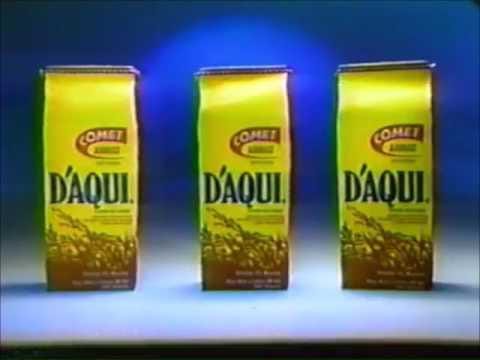

No hay duda de que tenemos un apego especial al arroz. Pero, no lo producimos. En el pasado se hizo; en el presente reciente hemos intentado recuperar esa industria pero no hemos sido exitosos. Pensemos, por ejemplo, en el intento de los años 80 con el arroz Comet D’Aquí. Recuerdo claramente el eslogan del comercial de televisión que pretendía hacernos creer lo imposible: “arroz 100% puertorriqueño, de aquí como el coquí”. En realidad, en el mismo comercial se admitía que se mezclaba con granos importados. Hoy en día, dicho comercial sería repudiado por la comparación moderadamente racista entre el arroz “amogollao” del personaje chino que contrasta con un boricua sabrosón.

Quisiera considerar lo que me parece una pregunta esencial. Si el arroz se afincó tan tarde en nuestra gastronomía (i.e. a mediados de siglo XIX), ¿por qué se ha erigido como el ingrediente principal de nuestros platos? La respuesta a esa pregunta nos lleva a los períodos de hambruna en el país y a los de nuestras cíclicas depresiones económicas. El arroz se afianzó por varias razones:

porque es económico

porque es rendidor

y porque, más importante aún, sacia el hambre

En artículos posteriores, continuaremos este tema.